경기도 포천시 창수면 운천리에 위치한 사암 박순선생 신도비(思庵朴淳先生神道碑) 는 조선 중기의 대학자이자 충신인 박순(朴淳, 1523~1589)의 업적과 인품을 기리기 위해 세워진 비석입니다. 이 신도비는 조선 선비 정신과 유교적 가치관이 고스란히 담겨 있는 귀중한 역사유산으로, 단순한 비석이 아닌 조선의 도학정신과 인문정신을 상징하는 기념비적인 유물입니다. 이번 글에서는 포천 사암 박순선생 신도비를 중심으로 조선 선비정신의 본질과, 그 속에 녹아 있는 역사적 의미를 살펴보겠습니다.

조선의 충신, 사암 박순선생의 생애와 학문적 발자취

사암 박순선생은 조선 중기의 대표적인 문신이자 대학자로, 본관은 밀양이며 자는 응순(應淳), 호는 사암(思庵)입니다. 그는 어려서부터 총명하고 학문에 뛰어났으며, 1547년(명종 2년)에 진사시에 합격해 관직에 나아갔습니다. 이후 이조판서, 예조판서, 우의정, 좌의정, 영의정 등 요직을 두루 거치며 조선의 중신으로 활약했습니다.

특히 사암 박순은 청렴과 절개로 유명했습니다. 그는 벼슬에 있으면서도 사사로운 이익을 탐하지 않았고, 항상 백성을 먼저 생각한 인물로 전해집니다. 임금 앞에서도 옳지 않다고 생각하면 주저 없이 간언을 올렸고, 부당한 명령이 있을 때는 목숨을 걸고서라도 반대했습니다. 이러한 행적은 조선 유학자들이 이상으로 삼았던 ‘군신간의 의리’와 ‘인의의 도’를 실천한 모범으로 평가받습니다.

그의 학문은 성리학에 깊이 뿌리를 두었으며, 특히 인(仁)과 의(義)를 중심으로 한 실천윤리를 강조했습니다. 그는 관직에 있을 때뿐 아니라 퇴임 후에도 후학 양성에 힘썼습니다. 경기도 포천 일대에는 그의 제자들이 세운 서당과 학당의 흔적이 남아 있으며, 사암이 직접 집필한 문집 《사암집(思庵集)》에는 그가 남긴 시문과 상소문, 철학적 사유가 고스란히 기록되어 있습니다.

그의 생애는 조선시대 선비정신의 전형을 보여줍니다. 권력보다 도리를, 명예보다 청렴을, 부보다 도덕을 중시했던 그의 삶은 오늘날에도 많은 이들에게 깊은 울림을 줍니다.

포천 사암 박순선생 신도비의 건립 배경과 조형적 특징

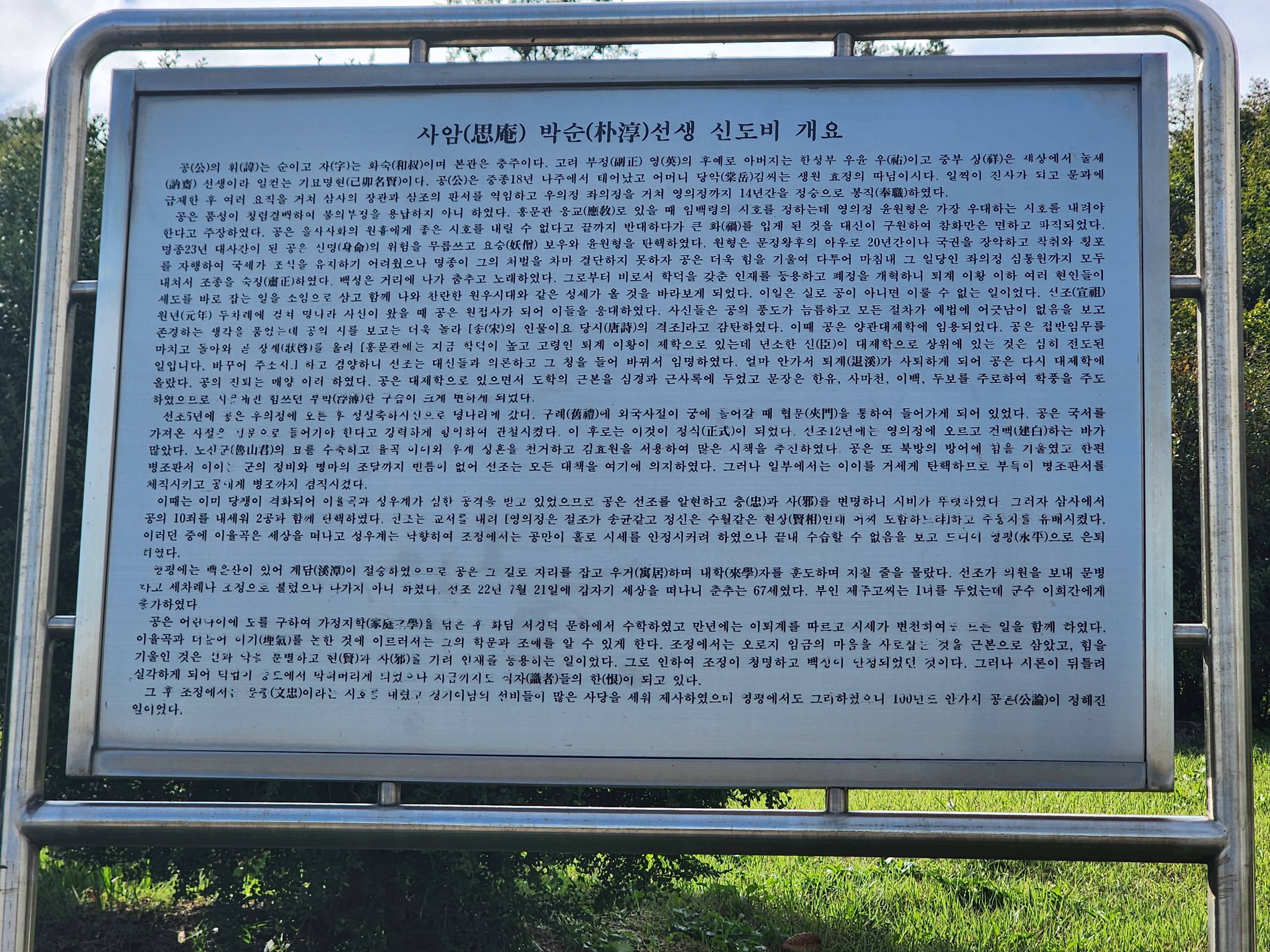

사암 박순선생 신도비는 그의 사후, 제자들과 지역 유림들의 뜻에 따라 1602년(선조 35년)에 세워졌습니다. 비석은 포천시 창수면 운천리 사암묘 근처에 자리하고 있으며, 신도비의 비좌(碑座) 위에는 거북 모양의 받침돌이 있고, 그 위에 세워진 비신에는 그의 이름과 업적, 인품에 대한 기록이 새겨져 있습니다. 비석의 상단에는 용무늬가 새겨진 이수(螭首)가 올려져 있으며, 전체적으로 위엄과 품격이 느껴지는 조형미를 자랑합니다.

비문은 조선 후기 명필로 손꼽히는 김상헌(金尙憲, 1570~1652)이 썼다고 전해지며, 글씨는 강직하면서도 품격이 느껴지는 해서체로 새겨져 있습니다. 그의 필체는 충절과 절개의 상징처럼 굳세고 단아하여, 사암의 인품을 시각적으로 표현하고 있습니다.

비문에는 박순선생의 생애, 관직 경력, 학문적 성취, 그리고 후세에 남긴 가르침 등이 자세히 기록되어 있습니다. 흥미로운 점은 단순히 그의 공적을 나열하는 데 그치지 않고, 인간으로서의 덕성과 도리를 강조하고 있다는 것입니다. 이는 유교적 가치관 속에서 ‘군자는 도를 실천하는 자’라는 철학을 반영한 것으로, 조선시대 신도비문 가운데서도 수준 높은 문장으로 평가받습니다.

비석이 세워진 위치 또한 주목할 만합니다. 사암의 생가가 있던 포천 운천리는 예로부터 물 맑고 산세가 수려한 곳으로, 그가 생전에 자연을 벗 삼아 수양하던 곳이기도 합니다. 신도비는 그의 묘소로 향하는 길목에 세워져 있어, 방문객은 자연스럽게 사암의 생애를 떠올리며 묘역을 참배하게 됩니다. 이러한 배치는 단순한 추모의 의미를 넘어, ‘선비의 길’을 상징적으로 보여주는 공간적 장치로도 해석됩니다.

유교정신이 깃든 문화유산으로서의 가치

포천 사암 박순선생 신도비는 단순한 비석 이상의 의미를 지닙니다. 그것은 조선 유학의 핵심 가치인 충(忠)과 효(孝), 예(禮)와 의(義) 를 시각적으로 상징하는 기념물입니다. 신도비의 존재는 한 개인의 업적을 기리는 동시에, 조선 사회가 추구했던 도덕적 질서와 유교적 이상을 후대에 전하기 위한 교육적 도구였습니다.

박순선생은 생전에 유교적 실천윤리를 강조하며, 관직과 학문이 본질적으로 ‘백성을 위한 도구’여야 한다고 역설했습니다. 이러한 철학은 신도비의 비문에서도 잘 드러나 있습니다. 특히 “충신은 몸을 버려 도를 지킨다”라는 구절은 사암의 삶 전체를 압축적으로 보여주는 문장으로, 조선 선비들이 추구했던 이상적 삶의 지표가 되었습니다.

문화재적 관점에서도 이 신도비는 중요한 가치를 가집니다. 조선 중기 신도비 양식의 대표적인 사례로 평가받으며, 비문 내용의 완전성과 보존상태가 우수합니다. 현재 포천시는 사암 박순선생 신도비를 경기도 문화재자료 제31호로 지정하여 관리하고 있으며, 주변 일대는 문화유산 탐방 코스로 조성되어 있습니다.

신도비는 오늘날에도 학생들과 연구자들이 조선시대 선비정신을 배우는 현장 교육의 장으로 활용됩니다. 역사교육, 서예교육, 인문학 탐방 등의 프로그램이 이곳에서 자주 진행되며, 포천 지역민들은 이를 통해 조상의 정신을 계승하고 있습니다.

결국 사암 박순선생 신도비는 과거의 유물이 아니라, 여전히 살아 있는 정신적 자산입니다. 이곳을 찾는 사람들은 단지 비석을 보는 것이 아니라, 조선 선비의 청렴함과 올곧은 삶의 철학을 마주하게 됩니다.

결론

포천 사암 박순선생 신도비는 조선 선비정신의 상징이자, 유교문화의 정수를 보여주는 귀중한 문화유산입니다. 그의 생애는 충성과 정의, 도덕과 학문이 하나였던 시대의 이상을 증명하며, 신도비는 그 정신을 오늘날까지 이어주는 매개체로 남아 있습니다. 포천을 방문한다면 한탄강의 풍경만이 아니라, 사암이 남긴 이 정신적 유산 앞에서 잠시 발걸음을 멈춰보세요. 그 앞에서 느껴지는 경건함은 단순한 유적 방문을 넘어, 우리의 마음을 단정히 세워줄 것입니다.