조선시대 최고의 재치와 지혜를 상징하는 인물, 백사 이항복과 한음 이덕형의 이야기는 단순한 설화를 넘어 시대를 대표하는 ‘우정의 상징’으로 남아 있다. 흔히 ‘오성과 한음’이라 불리는 이 두 사람의 관계는 풍자와 유머 속에서도 깊은 인간애와 정치적 신뢰가 녹아 있는 이야기로, 지금까지도 드라마·만화·연극 등 다양한 매체에서 재해석되고 있다. 이번 글에서는 오성과 한음의 실제 인물 관계, 설화 속 의미, 그리고 오늘날 우리가 배울 수 있는 교훈에 대해 자세히 살펴본다.

실제 인물, 백사 이항복과 한음 이덕형의 만남과 성장

오성과 한음 설화의 주인공인 백사 이항복(白沙 李恒福, 1556~1618) 과 한음 이덕형(漢陰 李德馨, 1561~1613) 은 모두 조선 중기의 대표적 문신이자, 당대 최고의 지성인으로 꼽힌다. 두 사람은 어린 시절부터 인연을 맺었다고 전해지며, 학문적 경쟁과 우정을 동시에 쌓아갔다. 설화 속에서는 서로 장난을 치며 재치 대결을 벌이지만, 실제 역사에서의 두 사람은 학문과 도덕, 정치적 소신을 공유한 동료였다.

백사 이항복은 율곡 이이와 성혼에게 수학한 성리학자 출신으로, 청렴하고 유머 감각이 뛰어난 인물이었다. 반면 한음 이덕형은 과묵하지만 총명하고 결단력 있는 인물로 알려져 있었다. 두 사람은 성격이 달랐지만 서로의 장점을 존중하며 평생의 우정을 이어갔다.

임진왜란 시기, 이항복은 명나라 사신을 설득하여 원군을 이끌어오는 데 중요한 역할을 했고, 이덕형은 병조판서로서 전쟁 지휘 체계를 정비했다. 정치적으로도 서로를 견제하기보다 조언과 신뢰로 협력했으며, 이는 조선 조정 내에서도 모범적인 관계로 평가되었다.

즉, 오성과 한음의 ‘지혜 대결’은 실제로는 정치적 판단력과 인품의 경쟁이었으며, 두 사람의 관계는 조선 지성사 속에서 드물게 빛나는 진정한 동반자 관계로 기록되고 있다.

설화 속 오성과 한음, 재치와 풍자의 조선판 유머 스토리

오성과 한음 설화의 가장 큰 매력은 조선 시대의 유머 감각과 풍자 정신이 녹아 있다는 점이다. 대표적인 일화로는 ‘말 안 듣는 말(馬)’ 이야기, ‘물 위의 기와집’, ‘술 대결’ 등의 에피소드가 있다.

‘말 이야기’에서는 어린 시절의 이항복이 한음의 장난에 말려 ‘허풍선이’로 불리지만, 끝내 재치 있는 대답으로 위기를 넘기며 지혜를 발휘한다. ‘물 위의 기와집’은 한음이 백사에게 불가능한 일을 시켜 놀리려 했지만, 이항복이 재치로 대응하며 오히려 상대를 웃게 만든 이야기다. 이러한 일화들은 단순히 장난이 아니라, 조선시대 사대부들의 사고방식과 사회 풍자를 담고 있다.

당시 조선 사회는 신분 질서와 유교적 예절이 엄격했지만, 설화 속 오성과 한음은 이를 유쾌하게 비틀며 ‘권위 속 인간미’를 보여준다. 이항복은 익살스럽지만 단단한 철학을 가진 인물로, 권력자에게도 기지를 발휘해 진실을 전했다. 한편, 이덕형은 그런 이항복의 재치를 존중하며 함께 웃을 줄 아는 넓은 마음을 지녔다.

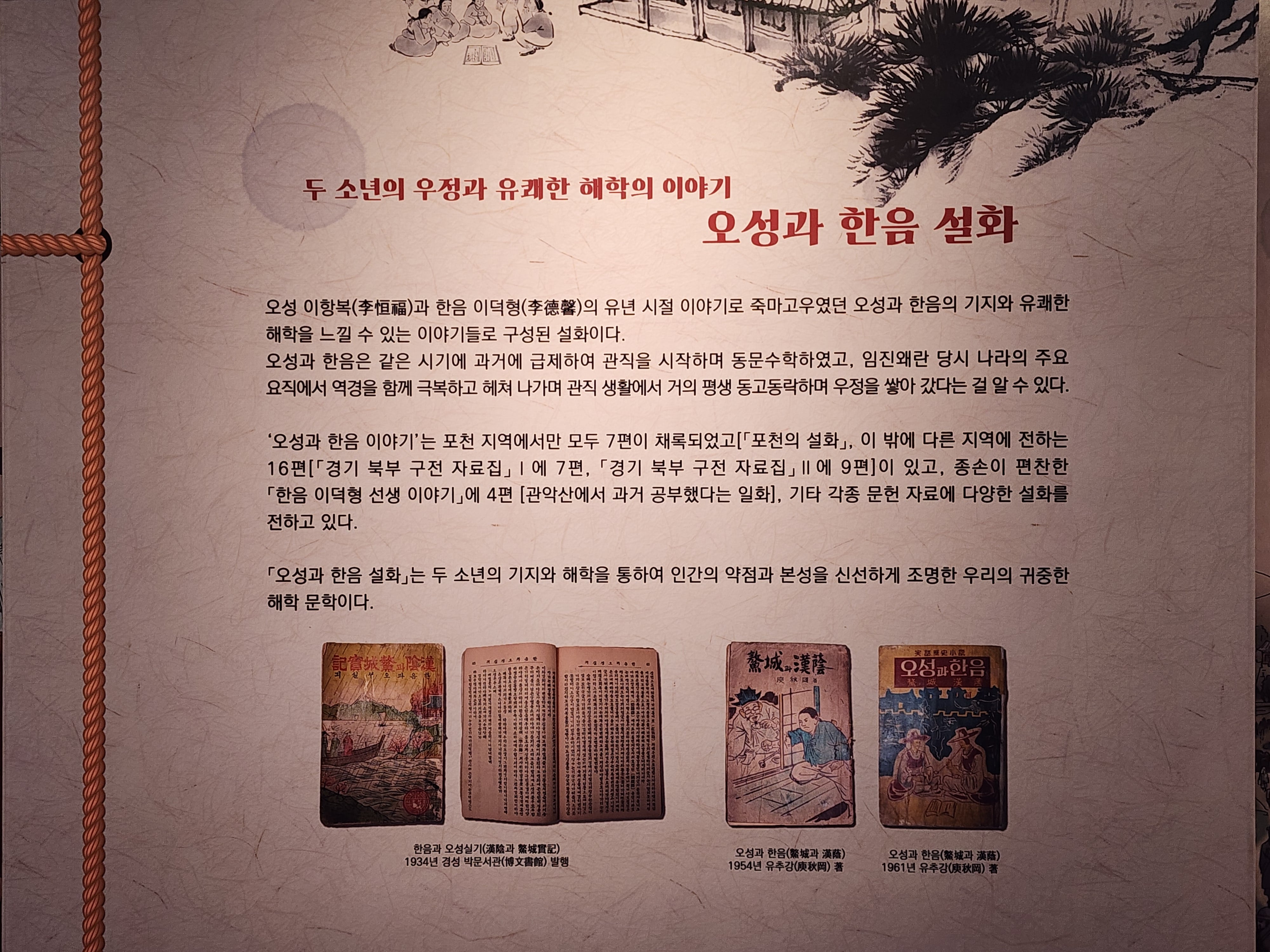

이 설화들은 구전문학으로 전해지면서 세대를 넘어 사랑받았다. 특히 일제강점기와 산업화 시기에는 국민들에게 웃음과 교훈을 동시에 주는 이야기로 재조명되었고, 지금은 애니메이션과 드라마 소재로도 활용된다. 그만큼 오성과 한음의 이야기는 한국적 유머와 지혜의 근원이자, 우리 민족의 정신문화 속에서 중요한 자리를 차지한다.

오늘날 오성과 한음이 전하는 교훈과 현대적 의미

오늘날 오성과 한음의 이야기가 여전히 회자되는 이유는 단순한 ‘재미’ 때문이 아니다. 두 사람의 관계 속에는 경쟁보다 협력, 풍자 속의 진심, 유머로 풀어내는 지혜가 녹아 있기 때문이다.

현대 사회는 경쟁이 치열하고, 서로 다른 생각이 충돌하는 시대이다. 그러나 백사 이항복과 한음 이덕형은 생각이 달라도 인격과 신뢰를 바탕으로 공존할 수 있음을 보여주었다. 이는 조직 내 인간관계나 정치, 교육 등 다양한 분야에서 시사점을 준다.

또한, 그들의 대화 방식은 오늘날의 ‘소통 리더십’의 원형이라 할 수 있다. 상대를 비난하지 않고, 웃음과 재치로 설득하는 방식은 현대 커뮤니케이션 이론에서도 높이 평가된다. 오성과 한음 설화 속 대화는 단순한 말장난이 아니라, 타인을 존중하면서도 핵심을 짚는 대화법의 전형이다.

이들의 이야기는 또한 유머의 철학적 가치를 일깨운다. 웃음은 단순한 오락이 아니라, 긴장을 완화하고 사회적 갈등을 조화시키는 도구가 될 수 있다는 사실을 조선시대 인물들이 이미 보여준 것이다.

결국, 오성과 한음의 설화는 과거의 이야기가 아니라 지금 우리 사회에도 통하는 ‘인간관계의 교과서’이며, 유머와 배려가 공존하는 리더십의 모범으로 남아 있다.

[결론]

오성과 한음의 이야기는 조선시대 풍자와 인간미가 살아 숨 쉬는 문화유산이다. 두 사람의 관계는 권위와 신분을 넘어 진정한 우정과 신뢰를 보여주며, 유머로 세상을 바라보는 지혜를 전한다. 우리가 이 이야기를 다시 떠올리는 이유는 단순히 옛 설화가 재미있기 때문이 아니라, 그 안에 담긴 **‘사람다운 관계의 본질’**을 느낄 수 있기 때문이다.

오늘날 바쁜 현대사회 속에서도 오성과 한음처럼 웃음으로 소통하고, 지혜로 문제를 풀어가는 태도를 배운다면, 우리는 더 따뜻하고 현명한 인간관계를 만들어갈 수 있을 것이다.